冬至是什么意思_冬至的来历和风俗

作者:小编 • 更新时间:2024-12-12 05:08:45 •浏览:

一、冬至的含义

冬至,并非简单地意味着冬天的到来。它是二十四节气中的第 22 个节气,也是冬季的第四个节气。在古人的解释中,阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰 “冬至”。

冬至标志着寒冬的到来。北京时间 22 日 5 时 48 分迎来冬至节气,民间习俗从这一天开始 “数九”,标志着寒冬正式到来。冬至这天是北半球一年中,白天最短、夜晚最长的一天。此时节要注意养心,戒怒戒躁;作息上宜早睡晚起,避寒就温;饮食上宜温热柔软,忌生冷坚硬。

冬至兼具自然与人文两大内涵,既是二十四节气中一个重要的节气,也是中国民间的传统祭祖节日。它起源久远,古称 “南日”“日南”“至日” 等。《礼记・夏小正》有描述:“(十一月) 陨糜角,日冬至,阳气至始动。” 冬至定名且成为天文年的起算点在汉武帝时期。汉代史学家司马迁在《史记・天官书》中道:“岁始或冬至日,产气始萌。” 又在《律书》中载 “气始冬至,周而复生”。

冬至节,又称冬节、长至节等,源于汉代。中国北方大部地区平均气温普遍在 0℃以下,南方大部地区平均气温 6℃至 8℃左右。东北大地千里冰封,黄淮地区也常常是银装素裹。江南地区冬作物仍继续生长;华南沿海平均气温则在 10℃以上。

冬至被当作一个较大节日,有 “冬至大如年” 的说法。古人对冬至很重视,《晋书》记载:“魏晋冬至日受万国及百僚称贺… 仪亚于正旦。” 在古代,冬至不仅是一个节气,更是一个重要的传统节日。从汉代以来,都要举行庆贺仪式,官府要举行祝贺仪式,称为 “贺冬”,例行放假。唐代天子在冬至日要盛装出席活动,《唐六典》规定:“凡冬至大臣设如元正之仪。” 到了清朝,冬至是清宫中最重要的三个节日之一。

冬至于每年公历 12 月 21 - 23 日交节。这天太阳到达黄经 270 度。在中国所处的北半球,冬至这天太阳直射南回归线,阳光对北半球最倾斜,白天时间最短,晚上时间最长。过了这天,太阳光线才逐渐由南回归线向北移,白天一天天变长。

古人将冬至分为三候,初候,蚯蚓屈曲而结;二候,麋角得阳气而解;三候,水泉动,天之阳生也。一候蚯蚓结,传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体。二候麋角解,麋与鹿同科,却阴阳不同,古人认为麋的角朝后生,所以为阴,而冬至一阳生,麋感阴气渐退而解角。三候水泉动,由于阳气初生,所以此时山中的泉水已经开始暗暗流动。

时至冬至,标志着即将进入寒冷时节,即人们常说的 “数九寒天”。民间由此开始 “数九” 计算寒天(民谚:“夏至三庚入伏,冬至逢壬数九)。冬至节气,中国北方大部地区平均气温普遍在 0℃以下,南方大部地区平均气温 6℃至 8℃左右。东北大地千里冰封,黄淮地区也常常是银装素裹。江南地区冬作物仍继续生长;华南沿海平均气温则在 10℃以上。

冬至前后是兴修水利、大搞农田基本建设、积肥造肥的大好时机。江南地区更应做好农田管理,清沟排水,培土壅根,对尚未犁翻的冬壤板结要抓紧耕翻,以疏松土壤、增强蓄水保水能力,并消灭越冬害虫。已经开始春种的南部沿海地区,则需要做好水稻秧苗的防寒工作。

二、冬至的由来

- 节气起源

- 冬至作为中国二十四节气中最早制定的节气之一,其起源可追溯至久远的古代。早在殷商时期,先民们在甲骨文中就以 “南日”“日南”“至日” 等称呼来指代冬至。周人在占卜记录中称其为 “至日”,到了春秋时代,又有了 “日至”“日南至” 或 “南至日” 的称谓,战国时代则出现了 “日短至” 之名。

- 《礼记・夏小正》中有这样的描述:“(十一月) 陨糜角,日冬至,阳气至始动。” 这表明古人在很早的时候就已经观察到了冬至时节的自然变化。同时,《周礼・地官・大司徒》记载了观测冬至的方法,如 “以土圭之法测土深,正日景(影)地中。”

- 冬至定名且成为天文年的起算点是在汉武帝时期。汉代史学家司马迁在《史记・天官书》和《律书》中均有记载,如 “岁始或冬至日,产气始萌。”“气始冬至,周而复生。”

- 节日确立

- 冬至节,又称冬节、长至节等。其确立的时代与冬至节气的产生密切相关但又不完全同步。西周时期就开始有冬至祭祀天神的活动,但冬至在周并未单独成节。因为周王朝采取夏历的十一月为正月,岁首即为冬至。

- 至汉武帝时,采用夏历正月为一年之始,故冬至过节源于汉代。汉朝冬节,官府要举行祝贺仪式,称为 “贺冬”,并且例行放假。《后汉书》中记载:“冬至前后,君子安身静体,百官绝事,不听政,择吉辰而后省事。”

- 唐代天子在冬至日要盛装出席活动,《唐六典》规定:“凡冬至大臣设如元正之仪。” 到了清朝,冬至是清宫中最重要的三个节日之一,有 “冬至大如年” 之说。

冬至在古代还有许多雅称,如贺冬、长至节、亚岁、履长节等。其中,亚岁是和年节相比较而生的一个雅称,意思是冬至亚赛年节,和 “冬至大如年” 的意思一致。长至节则是因为从夏至以后,白天的时间慢慢变短,到冬至达到了极点,其后白昼的时间会慢慢变长。贺冬是在周朝时期,冬至这天有 “天子率三公九卿迎岁” 的礼仪,到了汉朝时期,冬至被列为冬节,官府举行祝贺仪式。

在古代,冬至还有一些特殊的含义和忌讳。冬至代表寒冷将至,象征着团圆,被视为冬季的大节日,民间有 “冬至大如年” 的讲法。冬至忌讳的三件事包括:忌讳出门,传说这天是天狗寻找化身的时候,不能出远门,在天黑之前要尽量回到家中;忌讳结婚,古代人认为在结婚这天,要避开二十四节气中的立春、立夏、立秋、立冬和春分、秋分、夏至、冬至的前一天,因为此时宇宙气场混沌未开,结婚不吉利;忌讳串门,过去传统习俗中认为女方在冬至之时不能回娘家,尤其是北方大部分地区,也有说过去女方大部分会在秋收之后回娘家住,冬至之时就回婆家。

冬至的数九歌也有很多版本,如 “一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九沿河看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。” 这些数九歌是古人在生产、生活实践基础上,利用自然界的一些生态反映和天气征兆的经验总结,具有相当大的科学性,至今仍对人民群众的生产、生活的安排起着指导作用。

古人通过天文观测确定一岁二十四个节气,每年的起点是冬至。在用表测日影时,接近至的时间里,日影变得很长,那么每天日影的变化也会更加明显,越接近夏至,日影越短,每日变化量其实很小,容易产生误差,所以选择冬至作为起点。

三、冬至的天文现象

冬至在每年公历 12 月 21 - 23 日交节,这天太阳到达黄经 270 度。在中国所处的北半球,冬至这天有着独特的天文现象。

此时,太阳直射南回归线,阳光对北半球最倾斜。这一现象带来了一系列显著的变化。在北半球,冬至这天白天时间最短,晚上时间最长。过了这天,太阳光线才逐渐由南回归线向北移,白天也会一天天变长。

这种天文变化不仅影响着昼夜时长,还对地球的气候产生着重要影响。当太阳直射南回归线时,北半球接收到的太阳辐射最少,气温也相对较低。随着太阳直射点逐渐向北移动,北半球接收到的太阳辐射逐渐增多,气温也会慢慢回升。

古人将冬至分为三候,每候都有其独特的自然现象。初候,蚯蚓屈曲而结。传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体。二候,麋角得阳气而解。麋与鹿同科,却阴阳不同,古人认为麋的角朝后生,所以为阴,而冬至一阳生,麋感阴气渐退而解角。三候,水泉动,天之阳生也。由于阳气初生,所以此时山中的泉水已经开始暗暗流动。

时至冬至,标志着即将进入寒冷时节,即人们常说的 “数九寒天”。民间由此开始 “数九” 计算寒天。冬至节气,中国北方大部地区平均气温普遍在 0℃以下,东北大地千里冰封,黄淮地区也常常是银装素裹;南方大部地区平均气温 6℃至 8℃左右,江南地区冬作物仍继续生长,华南沿海平均气温则在 10℃以上。

冬至前后是兴修水利、大搞农田基本建设、积肥造肥的大好时机。江南地区更应做好农田管理,清沟排水,培土壅根,对尚未犁翻的冬壤板结要抓紧耕翻,以疏松土壤、增强蓄水保水能力,并消灭越冬害虫。已经开始春种的南部沿海地区,则需要做好水稻秧苗的防寒工作。

四、冬至的物候现象

古人将冬至分为三候,每一候都有着独特的自然现象,蕴含着大自然的微妙变化。

一候蚯蚓结:传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体。在这个阶段,大地仿佛还被寒冷紧紧包裹,蚯蚓也感受到了这股强烈的阴气,选择以蜷缩的姿态等待阳气的进一步壮大。正如新京报记者采访的北京延庆和海南三亚的蚯蚓养殖户所述,此时北京的蚯蚓 “睡得正香”,处于冬眠状态,为了让它们更舒服,养殖床上还特地加盖了一层薄膜。而在海南三亚等地区,蚯蚓一年四季都可以生长,但即便如此,在冬至这个阴气强盛的时期,它们的活动或许也相对减少。

二候麋角解:麋与鹿同科,却阴阳不同,古人认为麋的角朝后生,所以为阴,而冬至一阳生,麋感阴气渐退而解角。《月令七十二侯集解》记载:“冬至一阳生,麋感阳气而角解矣,是夏至阳之极,冬至阴之极也。” 这一候象征着阴阳的转换,随着阳气的萌发,麋这种阴兽也感受到了变化,角开始脱落。这不仅是一种自然现象,更像是大自然在冬至这个特殊节点上发出的信号,宣告着阴阳交替的进程正在悄然进行。

三候水泉动:由于阳气初生,所以此时山中的泉水已经开始暗暗流动。《月令七十二侯集解》记载:“水者天一之阳所生,阳生而动,今一阳初生故云耳。” 冬至虽然天寒地冻,但已有阳气逐渐萌发,山中的泉水仿佛也感受到了这股新生的力量,开始流动起来。这一候预示着寒冷之中蕴含着生机与希望,就像冬至这个节气本身,虽然是一年中最冷的时候,但同时也是阳气开始回升、新的循环即将开始的时刻。

冬至的三候现象,不仅是古人对自然的观察总结,更是大自然在冬季向我们展示的一幅独特画卷。它们提醒着我们,即使在最寒冷的时节,生命的力量也从未停止涌动,阳气的萌发为未来的温暖与生机埋下了伏笔。

五、冬至的气候特点

冬至作为一个重要的节气,标志着即将进入寒冷时节,即人们常说的 “数九寒天”。此时的气候特点有着明显的地域差异。

- 标志着即将进入寒冷时节,即人们常说的 “数九寒天”。冬至的温度并不是最低,真正的严寒在冬至之后。民间由此开始 “数九” 计算寒天,如 “夏至三庚入伏,冬至逢壬数九”。从冬至这天起,每九天为一个 “九”,数完 “九九”,数九寒天就结束了。在这个过程中,气温会逐渐降低,寒冷程度不断加深。

- 中国北方大部地区平均气温普遍在 0℃以下,南方大部地区平均气温 6℃至 8℃左右。东北大地千里冰封,黄淮地区也常常是银装素裹。在北方,西北高原平均气温普遍在 0℃以下,东北地区冬至的时候平均气温应该在零下 7 度左右,江淮之间到大巴山以北的地区平均气温也在零度以下。此时的北方,暴雪频繁,寒风刺骨,呈现出一片寒冬景象。

江南地区冬作物仍继续生长;华南沿海平均气温则在 10℃以上。江南地区此时平均气温在 7 度左右,个别高海拔地区气温会普遍偏低,地河谷的地方气温会偏高,川西南地河谷的冬至时期气温在 10 度以上。华南地区的 “无冬区”,尤其是海南地区,冬季最低平均气温在 20 度左右,即使出现十几度的气温,也维持不到三天,很快便又会升温回暖。

冬至前后,虽然北半球日照时间最短,接收的太阳辐射量最少,不过这时地面在夏半时积蓄的热量还能提供一定的补充,所以这时气温还不是最低。“吃了冬至饭,一天长一线”,冬至后白昼时间日渐增长。但是地面获得的太阳辐射还是比地面辐射散失的热量少,所以在短期内气温仍继续下降。我国除少数海岛和海滨局部地区外,1 月都是最冷的月份,故民间有 “冬至不过不冷” 的说法,天文学上也把 “冬至” 规定为北半球冬季的开始。

冬至后,虽进入了 “数九天气”,但我国地域辽阔,各地气候景观差异较大。东北大地千里冰封,琼装玉琢;黄淮地区也常常是银装素裹;大江南北这时平均气温一般在 5℃以上,冬作物仍继续生长,菜麦青青,一派生机,正是 “水国过冬至,风光春已生”;而华南沿海的平均气温则在 10℃以上,更是花香鸟语,满目春光。

冬至前后是兴修水利、大搞农田基本建设、积肥造肥的大好时机。江南地区更应做好农田管理,清沟排水,培土壅根,对尚未犁翻的冬壤板结要抓紧耕翻,以疏松土壤、增强蓄水保水能力,并消灭越冬害虫。已经开始春种的南部沿海地区,则需要做好水稻秧苗的防寒工作。

六、冬至的农事活动

冬至前后,确实是兴修水利、大搞农田基本建设、积肥造肥的黄金时期。

对于江南地区来说,农田管理至关重要。首先要做好清沟排水工作,确保田间积水能够顺利排出,避免因积水过多导致作物根系受损。同时,进行培土壅根,加固作物根部的土壤,提高作物的抗倒伏能力,也有助于保护根系,使其在冬季能够更好地吸收养分和水分。对于尚未犁翻的冬壤板结,应抓紧耕翻。通过耕翻,可以疏松土壤,打破板结层,增强土壤的透气性和蓄水保水能力。这样一来,不仅有利于作物根系的生长发育,还能为土壤中的微生物活动创造良好的条件,促进土壤有机质的分解和养分的释放。此外,耕翻土壤还能有效地消灭越冬害虫,减少来年病虫害的发生。

而南部沿海地区,已经开始春种,此时需要做好水稻秧苗的防寒工作。可以采用覆盖薄膜等方式,为秧苗提供一个相对温暖的生长环境,防止低温对秧苗造成冻害。同时,要密切关注天气变化,在寒潮来临之前,及时采取相应的防寒措施,确保水稻秧苗能够安全越冬,为来年的丰收打下坚实的基础。

总之,冬至前后的农事活动对于农业生产至关重要。各地应根据实际情况,科学合理地安排农事,为来年的农业丰收做好充分准备。

七、冬至的节庆风俗

1. 祭祖

冬至作为中国民间传统的祭祀节日之一,承载着人们对先人的深深敬意和怀念之情。在这一天,人们会精心准备祭祀用品,前往祖先的墓地或祠堂进行祭拜。祭祀的物品通常包括香烛、纸钱、水果、糕点等。一家人庄重地在祖先墓前或祠堂中摆放好祭品,点燃香烛,焚烧纸钱,磕头行礼,表达对先人的感恩之情。

在佛教中,冬至时节寺院多会举办超荐法会,以佛法行持之功德,利益生者回向先亡。祭祖这个社会习俗对于中华民族具有深刻的文化意义,它不仅是一种传统的仪式,更是一种传承孝道、铭记历史的方式。冬至作为节日源于汉代,起初是民间冬至祭天祭神活动,而后逐渐演变为祭祖的活动,并沿习至今。据记载,唐宋时期,冬至便成为了祭天和祭祀祖先的日子。皇帝要到郊外举行祭天大典,百姓也会在这一天向父母长辈祭拜,因此,冬至也称之为 “祭冬” 或 “拜冬”。

敬孝修福是冬至祭祖的重要意义所在。通过为祖先供奉食物或鲜花,或墓前祭扫等,以表感恩、缅怀之意,同时,也祈愿宗祖庇佑子孙平安健康,事事顺遂。

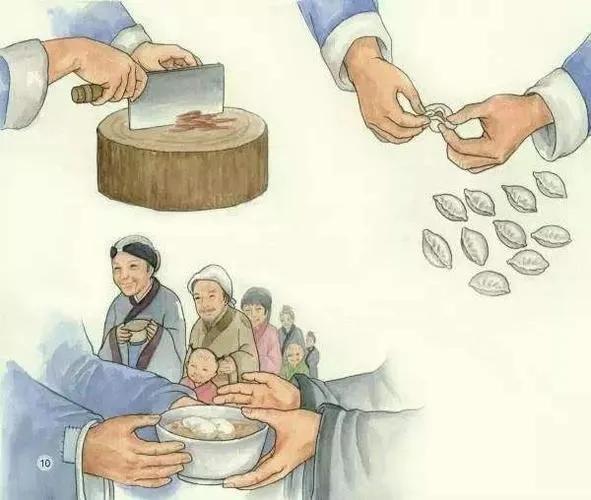

2. 吃饺子

在北方地区,冬至这一天几乎家家户户都会包饺子。吃饺子起源于东汉时期,是为了纪念 “医圣” 张仲景而流传下来的习俗。当年张仲景告老还乡时,看到很多百姓在寒冷的冬天耳朵冻伤,于是他就发明了饺子这种食物,帮助人们治疗耳朵冻伤。

饺子外形像元宝,带有 “招财进宝” 的吉祥含义。一家人围坐在一起,和面、擀皮、包饺子,充满了温馨与欢乐。北方有句俗语:“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管。” 可见饺子在冬至的重要地位。

3. 吃汤圆

在南方很多地区,冬至这一天要吃汤圆。汤圆是一种用糯米粉制作而成的圆形甜品,取其 “团团圆圆” 的美好寓意,汤圆又叫 “冬至圆”。民间还有吃了汤圆大一岁的说法。

冬至被视为全家团圆的象征。全家人会聚在一起,享用一顿热腾腾的汤圆,以表达希望一家人能永远团圆的意愿。冬至吃汤圆,除了表示太阳(阳光)逐渐回来,也代表团圆的意思,现代人更喜欢把它当成圆满的象征。

4. 吃腊肉

腊肉是老百姓一年到头犒劳自己的美味佳肴。大雪时节做的腊味,到了冬至前后刚好可以享用。经过一段时间的腌制和晾晒,腊肉色泽红润,香气扑鼻。

无论是蒸着吃、炒着吃还是煮着吃,腊肉都有着独特的风味。它不仅是一道美食,更是人们对过去一年辛勤劳作的犒赏,也承载着对未来生活的美好期许。

5. 喝冬酿酒

在江浙一带,冬至有喝冬酿酒的习俗。冬酿酒一般是指入冬之后酿的糯米酒,有补血养颜、活络筋脉的功效,也寄托了人们对美好生活的祈愿。

冬酿酒用糯米和桂花酿造,酒精只有 2 度,所以人人都能喝。它既有酒的醇香,又有桂花的芬芳,口感清甜,是冬至时节的特色饮品。

6. 喝姜汤

冬至过后进入 “数九寒天”,姜味辛,性温,有御寒的功效。人们相信在冬至这一天喝姜汤可以增强体内的阳气,提高抵抗力。

一碗热气腾腾的姜汤,散发着浓郁的姜味,喝下去让人浑身暖和。在寒冷的冬天,姜汤成为了人们抵御严寒的利器。

7. 喝羊肉汤

很多地方在冬至这一天会喝热乎乎的羊肉汤。羊肉性温滋补不燥,有温补气血、御寒的作用。

相传,汉高祖刘邦在冬至这一天,吃了樊哙煮的羊肉,觉得味道特别鲜美,赞不绝口。从此以后,在民间就形成了冬至喝羊肉汤的习俗。羊肉汤香气四溢,营养丰富,是冬季的滋补佳品。

8. 做豆腐

在江浙一带的很多地方,到了冬至前后会做豆腐。一部分直接吃,一部分做成豆腐干、油豆腐等,还有一部分可以炸豆腐丸子、做豆腐包等。

做豆腐是一项传统的手工艺,从磨豆浆到点豆腐,再到制作各种豆制品,每一个环节都充满了生活的气息。豆腐不仅美味可口,而且营养丰富,是冬至时节的常见美食。

9. 忌晚上出门

冬至是祭祖、团圆的日子,很多地方流传着冬至晚上出门不吉利的说法。且晚上气温更低,容易导致身体出现疾病,所以不建议晚上出门。

在古代,冬至代表寒冷将至,象征着团圆,被视为冬季的大节日,民间有 “冬至大如年” 的讲法。人们更倾向于在这一天与家人团聚,共度温暖的时光。晚上出门不仅可能会遭遇寒冷的侵袭,还与传统的习俗观念不符。

八、冬至在二十四节气中的地位

冬至在二十四节气中占据着独特而重要的地位。

- 冬至是二十四节气之第 22 个节气,是冬季的第四个节气。它标志着冬季进入了一个更为严寒的阶段,此时,大自然的节奏逐渐放缓,万物都在为迎接更严酷的考验做准备。作为冬季的重要节气,冬至与其他三个冬季节气(立冬、小雪、大雪)共同构成了冬季的气候画卷。立冬是冬季的开始,标志着天气逐渐转冷;小雪和大雪则带来了更多的降雪和寒冷,而冬至则是这个寒冷季节中的一个关键节点,它不仅意味着白天最短、夜晚最长,也象征着阴阳转换的开始。

- 相传冬至是二十四节气中最早被制定的一个,为二十四节气之首。古人对冬至的重视源于其在天文、气候和文化方面的特殊意义。从天文角度来看,冬至这天太阳直射南回归线,阳光对北半球最倾斜,这一现象使得北半球在这一天白天最短、夜晚最长。这种特殊的天文位置被古人视为阴阳转换的关键时刻。古人认为冬至是一年中阴极之至、阳气始生的日子,代表下一个循环开始,乃大吉之日。

在古代,冬至的地位不亚于新年,被广泛称为 “冬至大如年”。从《礼记・夏小正》中对冬至的描述 “(十一月) 陨糜角,日冬至,阳气至始动”,到汉代史学家司马迁在《史记・天官书》和《律书》中的记载,都体现了古人对冬至的高度重视。冬至不仅在天文观测和历法制定中具有重要地位,还在文化传承和社会生活中扮演着关键角色。

在古代,冬至作为节日源于汉代,盛于唐宋,相沿至今。从先秦以冬至为岁首,君王不过问国政,百姓听五天音乐,到汉朝的 “日至” 之称,朝廷上下放假休息,民间拜尊长、赠美食,再到唐宋时期的祭天祀祖,明清两代的祭天大典和民间的祭祖、家庭聚餐等习俗,冬至一直是一个充满仪式感和文化内涵的节日。

此外,冬至还在农业生产中具有重要的指导意义。冬至前后是兴修水利、大搞农田基本建设、积肥造肥的大好时机。江南地区要做好农田管理,清沟排水、培土壅根、耕翻土壤,消灭越冬害虫;南部沿海地区则要做好水稻秧苗的防寒工作。

总之,冬至在二十四节气中具有独特的地位,它不仅是天文、气候的重要节点,也是文化传承和农业生产的重要标志。

九、总结

冬至作为一个兼具自然与人文内涵的节气和传统节日,承载着丰富的历史文化和传统习俗。它不仅标志着冬季的深入和寒冷的到来,更是人们对祖先的缅怀、对家庭团圆的渴望以及对未来美好生活的期盼。

从自然角度来看,冬至是北半球一年中白天最短、夜晚最长的一天,太阳直射南回归线,标志着即将进入寒冷时节,即 “数九寒天”。此时,中国北方大部地区平均气温普遍在 0℃以下,东北大地千里冰封,黄淮地区银装素裹;南方大部地区平均气温 6℃至 8℃左右,江南地区冬作物仍继续生长,华南沿海平均气温则在 10℃以上。冬至前后也是兴修水利、大搞农田基本建设、积肥造肥的大好时机,江南地区要做好农田管理,南部沿海地区则需做好水稻秧苗的防寒工作。

从人文角度而言,冬至有着丰富的传统习俗。它是中国民间的传统祭祖节日,人们会精心准备祭祀用品,前往祖先的墓地或祠堂进行祭拜,表达对先人的感恩之情。在佛教中,冬至时节寺院多会举办超荐法会,以佛法行持之功德,利益生者回向先亡。祭祖这个社会习俗对于中华民族具有深刻的文化意义,它不仅是一种传统的仪式,更是一种传承孝道、铭记历史的方式。

冬至还有着多样的节庆风俗。在北方地区,冬至这一天几乎家家户户都会包饺子,吃饺子起源于东汉时期,是为了纪念 “医圣” 张仲景而流传下来的习俗,带有 “招财进宝” 的吉祥含义。在南方很多地区,冬至这一天要吃汤圆,取其 “团团圆圆” 的美好寓意,汤圆又叫 “冬至圆”,民间还有吃了汤圆大一岁的说法。此外,还有吃腊肉、喝冬酿酒、喝姜汤、喝羊肉汤、做豆腐等习俗。在一些地方,冬至还有忌晚上出门的说法,因为冬至是祭祖、团圆的日子,晚上气温更低,容易导致身体出现疾病,也与传统的习俗观念不符。

冬至在二十四节气中占据着独特而重要的地位。它是二十四节气之第 22 个节气,是冬季的第四个节气,标志着冬季进入了一个更为