立冬和冬至什么区别

作者:小编 • 更新时间:2024-12-12 05:11:06 •浏览:

一、引言

立冬和冬至,虽仅有一字之差,却在多个方面存在着明显的区别。这两个节气如同冬季的两颗璀璨明珠,各自散发着独特的魅力,引发着人们对季节变化的深入思考和探索。

立冬,作为冬季的第一个节气,于每年的 11 月 8 日前后,太阳到达黄经 225° 时开始。在传统观念中,“冬” 即 “终也”,有万物收获、储藏之意。此时,农作物收割完毕,人们将其收藏起来,为即将到来的冬季做好准备。草木凋零,动物蛰伏,万物都趋于休止,开始养精蓄锐,等待春季的勃发。由于我国南北纬度之差,真正意义上的冬季并非都以 “立冬” 为准,而是以连续几天气温低于 10℃为冬季。立冬过后,日照时间继续缩短,正午太阳高度继续降低,中国又把立冬作为冬季的开始。

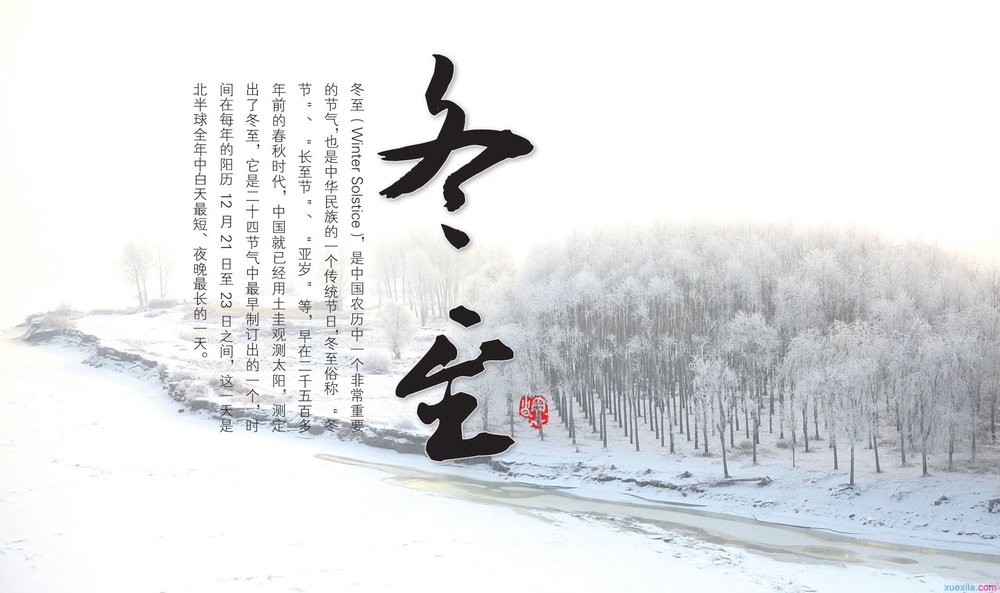

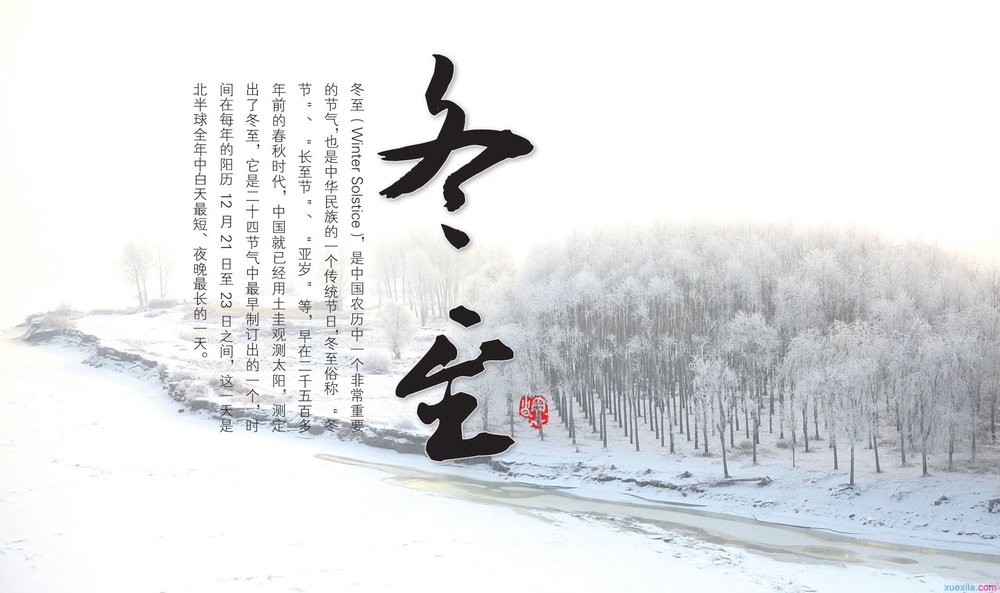

冬至则是中国农历中一个重要的节气,俗称 “冬节”“长至节”“亚岁” 等。它是二十四节气中最早制订出的一个,时间在每年公历的 12 月 21 日至 23 日之间。冬至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最南端,几乎直射南回归线。这一天北半球得到的阳光最少,比南半球少了 50%,北半球的白昼达到最短,且越往北白昼越短。从气候上看,冬至期间,西北高原平均气温普遍在 0℃以下,南方地区也只有 6℃至 8℃左右。另外,冬至开始 “数九”,冬至日也就成了 “数九” 的第一天。

在气候特点方面,立冬之后南北温差更加拉大。北方的许多地方已是风干物燥、万物凋零、寒气逼人;而华南仍是青山绿水、鸟语花香、温暖宜人。冬至日是一年中白天时间最短的一天,此时气温也往往进入一年之中的最低点。

从含义上看,立冬意味着冬季的开始,有收割作物、颗粒归仓的含义;而冬至的含义却是太阳光的直射已经到了最南端,代表着白昼渐长、阳气渐生。

在习俗方面,立冬和冬至的传统习俗大致相似,但略有差别。立冬是收获的开始,人们往往在这一天设宴 “补冬”,犒劳一家老小忙碌的一年。宴席之上最不能少的就是饺子,立冬吃饺子寓意 “秋冬交子”。除此之外也有部分地区酿黄酒、吃 “交冬糍” 或生葱的习俗,大多带有祈求冬季气候温暖的寓意。冬至的主要习俗中虽然也有吃饺子,但是其寓意却与立冬不同。中国民间有 “冬至大如年” 的说法,认为这一天万象更新、与春节类似,吃饺子不会 “冻掉耳朵”。南方也有地区酿米酒、吃汤圆或烧腊,这些习俗零散分布、因地而异,不是主要习俗。

古时中国是农业国家,立冬就和二十四节气中的其他节气一样,反映气候变化及相应的物候情况,对农业生产有着切实的指导意义。古代皇帝在 “四立” 来临之时,传统上都要求天子率满朝文武,去郊外迎接。立冬前三天,太史要禀告天子:今年某日某时立冬。于是,天子乃齐,要沐浴更衣、不饮酒、不食荤,更严格的,还要求不能同妻妾共寝。到了立冬那一天,天子亲帅三公九卿大夫,以迎冬于北郊。立冬是在北郊迎接,立春、立夏、立秋则是在东、西、南郊迎接。

总之,立冬和冬至在时间、含义、气候、习俗等方面都存在着明显的区别,它们共同构成了冬季丰富多彩的节气画卷,见证着大自然的奇妙变化和人类生活的丰富多彩。

二、时间不同

立冬时间

每年公历 11 月 7 日或 8 日,即太阳到达黄经 225°。立冬时,太阳位于黄经 225°,意味着秋天的结束、冬天的到来。此时在北方是 “水结冰,地始冻” 的孟冬之月,南方却是小阳春的天气。我国古代将立冬分为三候:一候水始冰;二候地始冻;三候雉入大水为蜃。立冬之日水始冰,即此节气水已经能结成冰;立冬后五日地始冻,即土地开始冻结;再五日雉入大水为蜃,即野鸡一类的大鸟便不多见了,而海边却可以看到外壳与野鸡的线条及颜色相似的大蛤。所以古人误以为雉到立冬后便变成大蛤了。

冬至时间

每年公历 12 月 21 日或 22 日,即太阳到达黄经 270°。冬至是二十四节气中的第二十二个节气,时间点在每年公历的 12 月 21 日 ——23 日,既是二十四节气中一个重要的节气,也是中国民间的传统祭祖节日。冬至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最南端,几乎直射南回归线。这一天北半球得到的阳光最少,比南半球少了 50%,北半球的白昼达到最短,且越往北白昼越短。冬至三候为:一候蚯蚓结。天气寒冷,蚯蚓在地下被冻得蜷缩着身子。二候麋角解。古人认为麋鹿属阴,冬至一阳生,麋鹿角脱落,这是阳气萌生,阴气衰退的迹象。三候水泉动。地下的泉水开始流动,并向上冒着热气。

三、含义不同

立冬含义

立冬,作为冬季的第一个节气,有着深刻的含义。“立,建始也”,表示冬季自此开始。“冬” 有终了之意,象征着农作物收割后要收藏起来。此时,大地仿佛进入了一种静谧的状态,农作物已全部收晒完毕,被妥善地收藏入库,动物们也纷纷藏起来准备冬眠。这一节气意味着万物开始进入休养生息的阶段,为来年的生机勃发积蓄力量。在我国古时,民间习惯以立冬为冬季的开始。就像《孝经纬》中所说:“霜降后十五日,斗指乾,为立冬,冬者,终也,万物皆收藏也。”《月令七十二候集解》也提到:“立,建始也”“冬,终也,万物收藏也。”

冬至含义

冬至,太阳光的直射已经到了最南端,代表着白昼渐长、阳气渐生。在中国民间,有着 “冬至大如年” 的说法,可见其重要地位。冬至不仅是一个节气,更是一个承载着丰富文化内涵的传统节日。在古代,冬至被视为阴阳转化的关键节气,古人认为此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,如传说中蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时仍蜷缩着身体;而麋感阴气渐退而解角;同时由于阳气初生,山中的泉水也开始暗暗流动。冬至标志着即将进入寒冷时节,即人们常说的 “数九寒天”,从这一天开始,人们便开始 “数九” 计算寒天。它既是冬季的一个重要节点,也象征着新的循环即将开始,给人们带来了对温暖春天的期盼。

四、气候不同

立冬气候

立冬过后,我国南北气候差异明显。北方的许多地方已是风干物燥、万物凋零、寒气逼人。随着冷空气的加强,气温下降的趋势加快。正常年份的 11 月,北起秦岭、黄淮西部和南部,南至江南北部都会陆续出现初霜。偏冷的年份,11 月中旬,南岭以北也会出现初霜。此时,北方的降温习以为常,从 10 月下旬开始,先后供暖。而在华南地区,立冬期间,即便寒风扫过,气温也会迅速回升,常有 “十月小阳春,无风暖融融” 之说。这里往往 12 月才会进入冬季,11 月的气温一般不高,最高气温常在 30℃以下。此外,由于全球气候变暖影响,华南北部地区的深秋天气温暖宜人,秋季作物全部收晒完毕,动物也准备冬眠,大地仿佛进入了一种静谧的状态,为即将到来的冬季养精蓄锐。

冬至气候

冬至日是一年中白天时间最短的一天。天文学上把冬至作为冬季寒冷气候的开始,这对于我国多数地区来说,显然偏迟。此时,西北高原平均气温普遍在 0℃以下,南方地区也只有 6℃至 8℃左右,而华南沿海的平均气温则在 10℃以上。冬至节气之后,我国最冷的时节就到来了,即 “数九” 从冬至这一天开始。我国地域辽阔,各地气候景观差异较大。东北大地千里冰封,琼装玉琢;黄淮地区也常常是银装素裹;大江南北这时平均气温一般在 5℃以上,冬作物仍继续生长,菜麦青青,一派生机;而华南沿海地区更是花香鸟语,满目春光。冬至日的时候,白天日照时长一年中最短,大地能吸收和释放的热量极少,整体温度下降。加上西伯利亚冷空气的不断侵袭,在持续的低温下,较强的降雪天气便出现了。从南北方冬至气温来看,北方西北较高的地方气温普遍在零度以下,东北地区平均气温应该在零下 7 度左右;江淮之间到大巴山以北的地区平均气温也在零度以下;南方大部地区平均气温在 7 度左右,个别高海拔地区气温会普遍偏低,地河谷的地方气温会偏高,其中川西南地河谷的冬至时期气温在 10 度以上;海南地区冬季最低平均气温在 20 度左右,且即便出现十几度的气温,也维持不到三天,很快便又会升温回暖。

五、习俗不同

立冬习俗

立冬作为冬季的开始,人们往往会在这一天设宴 “补冬”。其中,最主要的习俗就是吃饺子,寓意 “秋冬交子”。饺子在立冬时节不仅仅是一种美食,更承载着人们对季节交替的感悟和对未来的美好期许。在北方的很多地方,一家人围坐在一起,热气腾腾的饺子上桌,欢声笑语中洋溢着浓浓的亲情。除了饺子,部分地区还有酿黄酒的习俗。立冬时节开始酿黄酒,是季节性的活动。过去人们在秋收之后,用新鲜的农作物制作各种食品,庆祝丰收。入冬后气温低,正好适合酿酒。黄酒的醇香,仿佛在诉说着丰收的喜悦和对冬季的迎接。在福建漳州等地,还有吃 “交冬糍” 的习俗。“交冬糍” 是秋冬之交时舂的糍粑,以糯米为主要原料。制作过程讲究,提前一晚上浸泡糯米,第二天蒸熟后倒入石臼,用木杵反复舂打,直至软糯柔韧。然后揪成乒乓球大小,滚上炒香的花生芝麻碎和糖粉,咬上一口,软糯香甜、回味无穷。此外,在南京地区,立冬时人们会吃点生葱。大葱性温味辛,人们认为立冬吃生葱,能够抵抗冬季湿寒,减少疾病发生。这些习俗大多带有祈求冬季气候温暖的寓意,体现了人们对冬季生活的美好向往。

冬至习俗

冬至的主要习俗中虽也有吃饺子,但寓意与立冬不同。中国民间有 “冬至大如年” 的说法,认为这一天万象更新、与春节类似,吃饺子不会 “冻掉耳朵”。在北方,饺子依然是冬至餐桌上的重要美食之一。除了饺子,在南方地区,酿米酒是常见的习俗。例如在苏州,人们会在冬至夜喝冬酿酒,这是一种米酒,加入桂花酿制而成,色泽金黄,香气宜人。饮冬酿酒的同时,还会配以卤牛肉、卤羊肉等各式卤菜,在寒冷的冬天,给人们带来温暖和慰藉。在潮汕地区,冬至有祭祖的习俗。人们会备齐猪、鸡、鱼等三牲和果品,在中午前到祠堂拜祭祖先,然后一家人一起吃个团圆饭。在江南地区,吃汤圆是冬至的传统习俗。有句俗语:“家家捣米做汤圆,知是明朝冬至天。” 用糯米粉搓成面团,包上各种馅料,揉成白白胖胖的汤圆,一口甜糯下肚,再配上随锅煮的甜汤,比山珍海味还美。在杭州,人们喜欢在冬至这一天吃年糕来庆祝。年糕寓意年年长高,无论是农村还是城市,人们都会在这一天制作不同风味的年糕,如芝麻粉拌白糖的年糕、肉丝炒年糕等。在上海,旧时人们也习惯在冬至吃汤圆。用糯米粉做成面团,里面包上各种馅料,做好的汤圆用来祭祖以及互赠亲朋。在海南,各种特殊日子都会吃白斩鸡,冬至也不例外。人们在祭祖完之后,享用白斩鸡,感受节日的氛围。在闽南地区,人们会把吃 “上元圆”、“冬至圆” 称为吃 “头圆”、食 “尾圆”,冬至吃汤圆多一岁的说法也流传甚广。这些习俗零散分布、因地而异,不是主要习俗,但都体现了人们对冬至这个特殊节气的重视和对美好生活的向往。

六、结论

立冬和冬至,作为冬季的两个重要节气,在时间、含义、气候和习俗上均展现出独特之处,为人们的生活和自然的节奏增添了丰富的色彩。

从时间上看,立冬在每年公历 11 月 7 日或 8 日,太阳到达黄经 225°;冬至则在每年公历 12 月 21 日或 22 日,太阳到达黄经 270°。立冬标志着冬季的开始,而冬至则是一年中白天时间最短的一天,同时也是太阳直射点到达最南端的时刻。

在含义方面,立冬意味着农作物收割完毕,进入收藏阶段,万物开始休养生息,为来年的生机勃发积蓄力量。冬至则代表着太阳光直射已经到了最南端,白昼渐长、阳气渐生,标志着即将进入寒冷时节,同时也象征着新的循环即将开始,给人们带来对温暖春天的期盼。

气候上,立冬之后南北温差更加拉大,北方寒气逼人,华南温暖宜人;冬至日是一年中白天时间最短的一天,气温往往进入一年之中的最低点,西北高原平均气温普遍在 0℃以下,南方地区也只有 6℃至 8℃左右。

习俗方面,立冬和冬至的传统习俗大致相似但略有差别。立冬人们设宴 “补冬”,吃饺子寓意 “秋冬交子”,部分地区还有酿黄酒、吃 “交冬糍” 或生葱的习俗。冬至主要习俗中也有吃饺子,但其寓意与立冬不同,民间有 “冬至大如年” 的说法