白鳍豚用什么呼吸

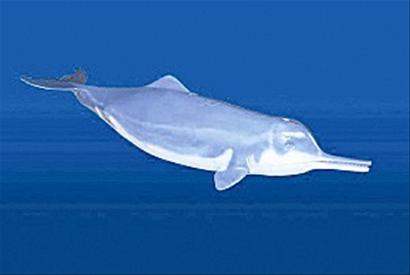

白鳍豚是中国特有的一种小型淡水鲸,体呈纺锤形,吻部似鸟喙般向前伸出,窄而长,吻尖略向上翘。

额顶显著隆起,鼻孔长在头顶。白鳍豚用肺呼吸。

每隔 10-100 秒就要露出水面换一次气,并发出 “嘘哧、嘘哧” 的响声,有时会喷出水花。

换气时头顶及呼吸孔先浮出水面,接着露出背部。

出水呼吸时间约 1-2 秒钟,潜水时间每次约 20 秒,受惊后或察觉到危险的特殊情况下,可长潜 200 秒不出水呼吸。

正常情况下,呼吸频率为每小时 109-150 次。当天气闷热,暴雨即将来临之际,会频频露出水面一起一伏。

白鳍豚是哺乳纲、鲸目的一科水生动物,是中国特有的一种小型淡水鲸。

其身体结构充分展示了与水息息相关的生态适应。

皮肤下富含脂肪层,不仅提供了保温功能,还赋予了浮力,使其在水中能够轻松浮起。

白鳍豚的鼻孔位于头顶,可以迅速露出水面,进行有效的呼吸。

这种呼吸方式在水中生活的白鳍豚中得到了高度发展,使它们能够灵活地在水下和水面之间切换,获得足够的氧气以维持正常的代谢活动。

二、白鳍豚的呼吸方式

白鳍豚是一种水生哺乳动物,它用肺呼吸。

这种独特的呼吸方式使得白鳍豚需要频繁地露出水面换气。

每隔 10 - 100 秒,白鳍豚就要浮出水面换一次气,并发出 “嘘哧、嘘哧” 的响声,有时还会喷出水花。

换气时,头顶及呼吸孔先浮出水面,接着露出背部。

出水呼吸时间约为 1 - 2 秒钟,相对较短。

潜水时间每次约 20 秒,在受惊后或察觉到危险的特殊情况下,可长潜 200 秒不出水呼吸。

正常情况下,白鳍豚的呼吸频率为每小时 109 - 150 次。

当天气闷热,暴雨即将来临之际,白鳍豚会频频露出水面一起一伏。

这可能是因为气压变化等因素影响了水中的氧气含量,使得白鳍豚需要更加频繁地呼吸。

白鳍豚的鼻孔位于头顶,这种特殊的位置使得它们能够迅速露出水面,进行有效的呼吸。

这种呼吸方式在水中生活的白鳍豚中得到了高度发展,使它们能够灵活地在水下和水面之间切换,获得足够的氧气以维持正常的代谢活动。

三、白鳍豚的分布范围

白鳍豚是中国长江中下游特有物种,历史上西起宜昌西陵峡、东至上海长江口的江段均有分布,包括洞庭湖、鄱阳湖等毗连长江干流的大小湖泊及河港,甚至曾在富春江(钱塘江上游)出现过。

曾经,白鳍豚在长江中下游水系广泛分布,其生存区域涵盖了众多重要的水域。

然而,随着时间的推移,由于人类活动的影响,白鳍豚的分布范围逐渐缩小。

20 世纪 50 年代起,受人类经济活动的影响,白鳍豚种群数量持续锐减。

1990 年后在洞庭湖和鄱阳湖绝迹,在长江干流的分布上限也移至宜昌葛洲坝下游 170 千米处的荆州附近,下限缩减更为严重,到南京附近便已踪迹罕至。

1997 - 1999 年国家农业部组织的三次大规模考察中,南京下游临近江阴以下就再未有发现。

2000 - 2004 年的几次观测中,其分布主要限于长江洪湖段、九江段和铜陵段三个区域。

2004 年最后一次发现白鱀豚,是在南京江段搁浅的一具尸体。

2007 年,白鱀豚被宣布为功能性灭绝。白鳍豚的分布范围变化,反映出人类活动对其生存环境的严重破坏。

上游建坝等人类活动改变了水流和生态环境,使得白鳍豚的栖息地逐渐减少。

同时,渔业活动、水体污染等因素也对白鳍豚的生存造成了极大的威胁。

如今,虽然白鳍豚已被宣布功能性灭绝,但人们并没有放弃寻找它们的希望。

科学家和保护组织仍在努力,通过各种方式保护长江生态环境,期待着白鳍豚能够再次出现在人们的视野中。

四、白鳍豚的生活习性

(一)栖息环境

白鳍豚栖息于长江及其支流、湖泊的入口处和干流中,栖息深度 10 - 20 米,常 2 - 6 头组成小群。

它们对水温条件要求较高,经常在一个固定区域停留一段时间,待水温条件发生改变后,又迁入另一地域。

白鳍豚喜欢群居,尤其在春天交配季节,集群行为就更明显。

(二)食性特点

白鳍豚是肉食性动物,常在晨昏时觅食,猎物包括多种鱼类,摄食量很大,日摄食量可占总体重的 10 - 12%。

它靠自身发出的超声波讯号发现食物并突袭式吞食,消化能力很强,捕到食物不经过咀嚼,整口吞入腹中。

(三)繁殖方式

雄性白鳍豚 4 岁性成熟,雌性 6 岁性成熟,发情期 3 - 6 月和 9 - 11 月,妊娠期 10 - 11 个月,每两年繁殖一次,每胎产 1 仔,偶有双胞胎,哺乳期 8 - 20 月。

白鳍豚的繁殖率较低,孕期长,加上人类活动对其生存环境的破坏,使得白鳍豚的种群数量难以快速增长。